最終更新日:2023.06.06

被害届と刑事告訴の違いを弁護士が分かりやすく解説

もし、犯罪や迷惑行為に巻き込まれ被害を受けてしまった場合、警察に届け出て犯人を逮捕・処罰してほしいと誰もが思うでしょう。

そのための手段としては、警察に「被害届」を出す、あるいは「刑事告訴」がよく知られています。

どちらも同じように思えますが、実はその意味合いや効力は大きく異なります。

今回は、一般の方が混同しやすい被害届と告訴状(刑事告訴)の違いについて解説します。

目次

「被害届」はあくまでも警察へ被害を知らせるもの

「被害届」とは、犯罪の被害者が、警察や検察などの捜査機関に「犯罪被害にあった」という事実を申告する届出のことをいいます。

警察は世の中の犯罪を取り締まるのが仕事ですが、いま起きているすべての事件や犯罪行為を把握することはできません。被害者が黙っていれば、犯罪が起きても誰にも気付かれないままという可能性もあります。

そこで、被害にあった当事者が「こういう被害にあったので捜査してほしい」と申し出ることで捜査や犯人逮捕のきっかけとなり、その申告時に必要なのが被害届となります。

犯罪捜査規範61条には「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」という記載があります。

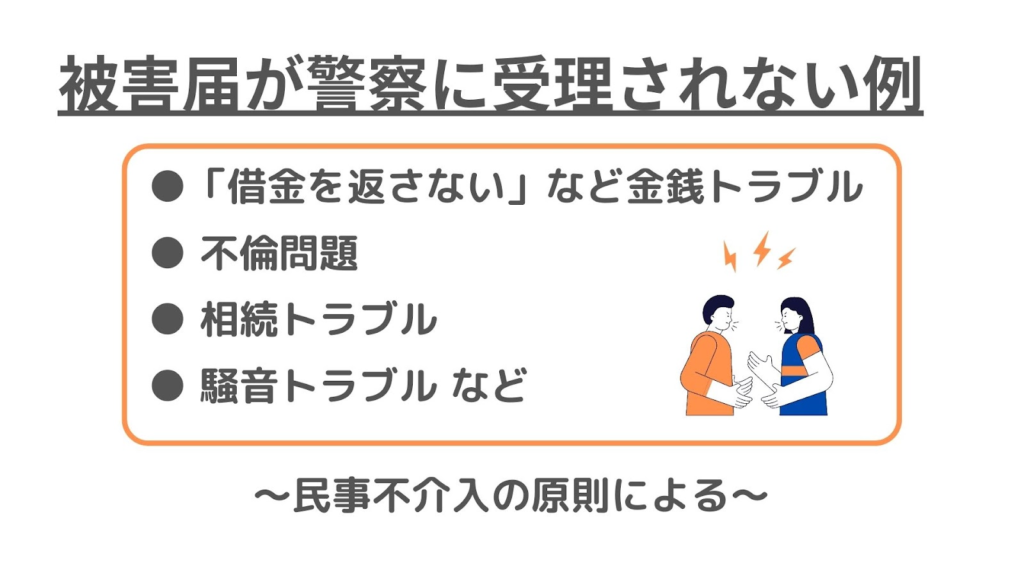

ただし、届出の内容が民事事件にあたるものは、警察が扱うべき刑事事件ではなく、「民事不介入の原則」によって受理してもらえません。

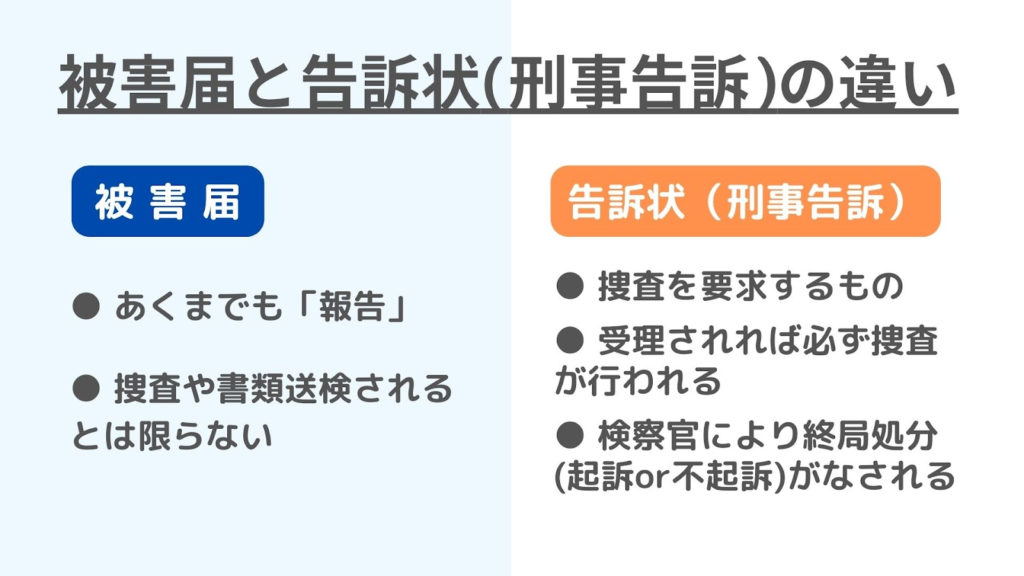

犯罪の被害届が出された場合、警察は必ず受理しなければなりませんが、それを受けて捜査するかしないかは警察の判断に委ねられています。

この

- 必ず捜査がされる訳ではない

- 検察に書類送検されるとは限らない

という点が、被害届と告訴状(刑事告訴)の最大の違いです。

捜査をしない理由としては、ほぼ事件性がないと思われる内容や個人的な嫌がらせで虚偽の被害届を出す、金銭トラブルなどの民事紛争を有利にするために被害届を出す……といったケースも中にはあるためです。

しかし、そういった理由でないにもかかわらず(本来はあってはならないことですが)受理すらされないこともよくあります。

▼被害届が受理されないときは

つまり、被害届というのはどちらかというと警察業務への協力・情報提供といった意味合いが強く、あくまでも「被害があった事実や内容を警察に知らせること」がおもな目的で、必ずしも捜査が行われて加害者を処罰してもらえるとは限らないのです。

「刑事告訴」は警察へ捜査と犯人の処罰を要求するもの

一方、「告訴」の定義を見てみると、以下のようになっています。

「被害者その他法律に定められた一定の者が、権限を有する捜査機関に対して、犯罪行為を特定して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示」

ひとたび市民から告訴状を受け取れば、警察には、事件記録書類や証拠物をすみやかに検察官に送付する義務が生じます。

また検察官も告訴状を見て起訴・不起訴を判断し、すみやかに告訴した人へ通知する義務があり、不起訴の場合は求めに応じてその理由も知らせなくてはなりません。

こういった義務があるために、告訴状は被害届よりも強い効力を発揮するのです。

なお、告訴とよく似たものに「告発」もあります。

犯罪行為を目撃したり違法行為を発見したりした人が、告訴できる立場ではない(告訴権者でない)第三者であれば告発が行われます。告訴できるのは被害者本人と法定代理人・親族(被害者が死亡した場合)などに限られているためです。

▼告訴や告発の手続きについてさらに詳しい解説はこちらの記事もお読みください

告訴でしか捜査が行われない「親告罪」

被害届が出された場合、通常は警察が「犯罪性がある」と判断すれば被害届をきっかけに捜査を開始し、犯人を特定して逮捕します。

しかし、なかには被害届ではなく告訴状(刑事告訴)でなければ捜査が始まらない犯罪の種類もあります。

それらを「親告罪」といい、具体的には次のようなものが親告罪にあたります。

- 名誉毀損/侮辱

- 器物損壊等

- 軽犯罪法違反(万引きなど)

- 著作権法における著作権等侵害

- 過失傷害

- 未成年者略取誘拐

- 営利目的等略取誘拐

親告罪では、警察が犯罪に気付いたり、第三者が通報したりしても、本人または代理人からの告訴がない限りは捜査や犯人の逮捕に発展しません。

その理由としては、被害者側が「警察沙汰にするのはやめてあげよう」と考えている、事件の捜査により被害者が不利益をこうむる、きわめて軽微な内容で警察が関与するほどではない……といったものがあります。

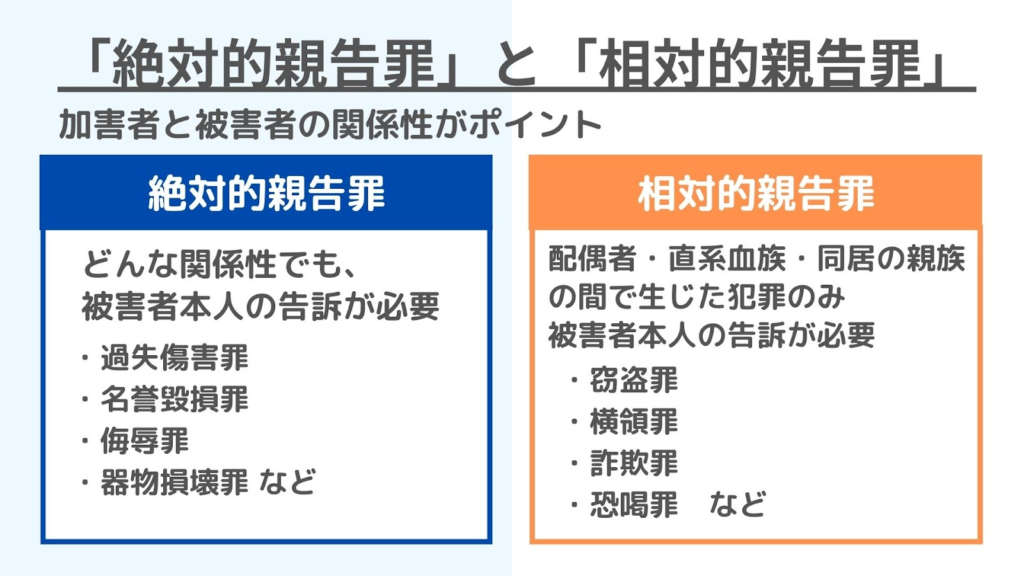

また親告罪には「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」があり、絶対的親告罪は関係性にかかわらず告訴が必要な「親告罪」として成立します。

一方で、加害者と被害者の関係性によって親告罪が成り立つかどうかが変わってくる場合もあります。

例えばある会社でAさんがBさんの財布を盗んだ場合、それを目撃したCさんが警察に通報すれば、捜査が行われ、Aさんは逮捕されるでしょう。

しかし、ある家庭で親のDさんの財布から子供のEくんがお金を盗んだ場合、それを目撃した隣の家のFさんが警察に通報しても、親のDさんが告訴しない限り、警察は捜査に乗り出すことができません。

こういうケースを「相対的親告罪」といいます。

相手のことを「処罰するつもりはない」と考えている場合は問題ありませんが、捜査や裁判を望んでいる場合は「犯人を知った日から6ヶ月以内」という告訴のタイムリミットがあるため、期間にも注意が必要です。

▼親告罪についてさらに詳しい解説はこちらの記事もお読みください

被害届と告訴状を両方出す必要はあるのか

被害届と告訴状は、ともに犯罪被害を警察に知らせるものなので、どちらか一方で良い、あるいはどちらか一方しか出せないと思っていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。

しかし、法的には両方とも出すことが可能です。

特に被害者が「必ず犯人を捕まえて裁いてほしい」と強く思っている場合は、刑事告訴が目的に叶っていますが、上で述べたように刑事告訴には大きな強制力があり、警察ではよほどの大きな事件や明白な証拠がなければなかなか受理してくれないというのが実情です。

であれば、比較的受理されやすい被害届を先に出し、同時に刑事告訴の準備も進めていくという方法をとることもできます。

被害届・刑事告訴についての困りごとは、まず弁護士に相談を

犯罪被害の状況や事情は人それぞれで「損害を賠償してもらえれば警察沙汰にはしなくてもよい」といったケースから、「なんとしても捜査を行い、犯人を捕まえて裁判にかけてほしい」といった強い希望を持つこともあるでしょう。

それぞれに応じた警察への届出方法の違いがお分かりいただけたでしょうか。

さらに、警察は本来被害届や告訴状を受理する義務があるにもかかわらず、色々な理由をつけて受理しようとしない可能性もあります。

そのような事態を回避するには、法律の専門知識と豊富な実績がある弁護士に相談するのが最も有効です。

リード法律事務所では、被害届や刑事告訴についてのさまざまな疑問について経験豊富な弁護士が相談を受け付けています。お気軽に以下までご連絡ください。